「「生きる権利」と基本的人権の体系」(芝田進午)

衆議院選挙の公示が昨日なされ、今月の27日が投票日となった。

ひとつ思うのは、自公政権が、統一協会といわゆる「裏金」問題で大激震が走り、まさに政権交代の好機であるのに、肝心の一方の野党側が、維新や国民など、ゆ党といわれる自公の補完勢力は問題外として、市民と野党の共闘が明確にすすんでいないことだ。

なぜ小異を捨てて大同団結できないのか。

否、立憲の野田代表のように、集団的自衛権・原発・消費税等の継続に批判的でない立場であるのであれば、自公とそれほど変わらない。それで、自公に鉄槌をくだすことができるはずもない。市民と野党の共闘が展開できるはずもない。

では、野党側の大義とは何か。

それは、やはり、憲法を擁護するのか、否か。平和主義を守るのか、否かということだろう。これら重大問題を争点からはずすわけにはいかないだろう。この点で、立憲の野田代表が、自公と政策的にそれほど変わらないのであれば、争点は全くボケてしまうし、共闘などできるはずもない。

ところで、憲法の基本的人権といっても、抽象的で、よくわからない。自分自身、学生だった頃、憲法の重要性と意義など、どれほどわかっていたのか、疑問だ。

法律の重要性は、やはり、具体性をおびないとわからない。また構造的・体系的に理解しないと理解がすすまないと思う。

以前、本ブログにおいて、「「日本国憲法 今も最先端」 - amamuの日記 (hatenablog.com)」という朝日新聞の記事にかかわって次のように書いたことがあった。

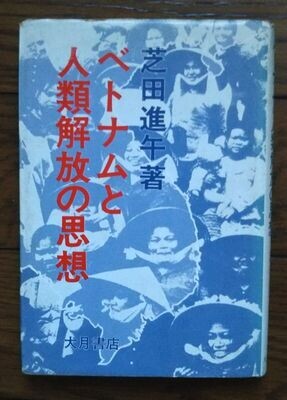

私自身、法学を専門的に学んだことはないが、これら基本的人権の体系ということで深く納得がいったのは、学生時代に読んだ「ベトナムと人類解放の思想」などの労作で展開されていた故芝田進午さんの「生きる権利」と基本的人権の体系の論であった。

「ベトナムと人類解放の思想」の「アメリカ独立宣言の現代的意義」という章立ての中で、芝田進午氏は「「生きる権利と」基本的人権の体系」で「アメリカ独立宣言」の現代的意義について触れている。その上で次のように言う。

以上のようにみるとき、約二〇〇年前に宣言されたアメリカの「独立宣言」がすぐれて今日的な意義をもつことは、あきらかであろう。

ところで、このように人間のゆずりわたしえない権利の筆頭に位置づけられている「生きる権利」、ついで自由と幸福を追求する権利は、けっして抽象的・超歴史的な権利ではなくて、きわめて具体的・歴史的な諸権利の形態をとる。私見によれば、それらは、つぎのように要約することができよう。

Ⅰ

(1)人間は、生きるためには、労働しなければならない。労働することによって生活物資を生産し、それをわがものにすることによって、はじめて人間は生きてゆくことができる。こうして、「生きる権利」から、必然的に労働権がでてくる。すべての男性にたいしてはもちろんのこと、すべての女性にたいしても、労働権が保障されるべきであって、そうしてこそ、女性の「生きる権利」、男女の平等について語ることができる。

(中略)

(2)こうした労働権を行使できるためには、すべての人びとは、技術、科学、労働組織の発展水準にふさわしく、社会的に必要な肉体的・精神的能力の保有者として、すなわち人格として形成されていなければならない。こうして、労働権の概念から、社会的に必要な水準の教育をうける権利、つまり教育権の承認がでてくる。(中略)

(3)「生きる権利」を構成する同じく重要な権利として、「生命の生産の権利」をあげなければならない。ここでは、くわしくたちいることができないが、この権利にかかわる諸権利として、両性間の愛情の自由の権利、両性の自由な合意にもとづく結婚の権利、子どもを生む権利、母体保護の権利、子どもの権利、等をあげることができる。

(4)「生きる権利」は、右にあげた諸権利につきない。生産は労働力の消費であるから、生産は労働力の生産すなわち消費を前提とし、また消費に媒介されなければならない。また労働は休息なしには継続しておこなわれえない。さらに、生産・再生産がひきつづきおこなわれ、また人間らしい生活がおこなわれるためには、環境、生態系が人間性にふさわしいものにされていなければならない。ここから、「生きる権利」の不可欠の部分として、またその延長として、生活権、より具体的には、人間らしい消費生活、文化生活の権利、休息の権利、環境権、等が出てくる。

(芝田進午「ベトナムと人類解放の思想」p.152~p.154)

このあと、Ⅱというカテゴリーで、(1)「生きる権利」→「労働権」から、占有権・所有権と、「労働権から、搾取と収奪に反対する権利、疎外にたいしてたたかう権利」がでてくる。資本主義のもとでは、労働時間の短縮、労働強化に反対、労働軽減、賃金引上げ、差別的賃金形態を除去、資本主義的蓄積・失業・半失業・公害・貧困化等に反対する権利の形態をとる。(2)もちろん、「労働する人びとの団結権、団体行動権、ストライキ権、さらに生産管理の権利、等がでてくる」。(3)「人びとは、労働する能力を失ったときには、みずからが社会につけくわえた労働の成果を還元してもらう権利、社会保障の権利をもつことになる」。

次にⅢというカテゴリーで、「政治、より広義には(1)政治、(2)法律、(3)イデオロギーをめぐって…政治的・市民的権利がうまれる」。

さらに、Ⅳというカテゴリーで、「アメリカ独立宣言」を引用しながら、芝田氏は「抵抗権」「革命権」のみならず「抵抗義務」「革命義務」の承認と主張について展開し、結びのところで、「ベトナム民主共和国独立宣言」に触れ、「民族の独立・平等の権利」「平和に生きる権利」について述べている。ホー・チ・ミンは、アメリカ独立宣言の最初の一節を引用し「不滅の言葉」と述べたことを紹介している。芝田氏がみずからの論稿を「二つの「独立宣言」を記念する」としたゆえんである。

こうして芝田氏は、「生きる権利」からはじまって、革命権・革命義務にいたるまでの基本的人権の体系について考察されている。

「基本的人権の体系」という概念は自分にとってはたいへんわかりやすい説明だった。

つづけて「基本的人権の体系と自由」の論稿も紹介したいところだが、これについては、またの機会としたい。