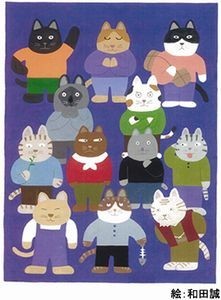

「十一ぴきのネコ」を観てきた

「十一ぴきのネコ」は前に観たことがある。前回観たときは、いつだったか。

「子どもとその付添いのためのミュージカル」という副題がついているのだが、他人の子どもだが、たくさんの子どもと観る機会も貴重だ。

開演前から、たくさんのノラ猫が会場の子どもにちょっかいを出している。

ミュージカルだけあって、歌も面白い。

最後の結末もすごい。

井上ひさしさんの力量にはまいる。

よい劇の場合必ず買い求めているし、結果、買い求めることが多いのだが、今回も「the座」を買い求めた。

井上ひさしさんの「日本語ほど音遊びに向いた言葉はない」という文章が面白かった。全文紹介したいが、「語呂合わせ」と「駄洒落」が「下品」という作曲家たちに対する反論の箇所を一部だけ紹介しておく。原文は「東京タイムズ」(昭和47年10月23日)から。

なにしろ、日本語では、どんなコトバも語尾を引音すると「ア」「イ」「ウ」「エ」「オ」の五つの母音に戻ってしまうのだ。別にいえば、すべてのコトバの語尾は五通りしかないのだ。だからあるコトバがもうひとつのコトバの語尾と一致する確率は二〇%と大変な高率になる。世界でこれほど語呂の合うコトバは珍しかろうと思われる。

(中略)

数え上げると際限がないのでもうよすが、日本語ほどコトバ遊び、もっと正鵠を期するとコトバの音遊びの豊富な言語はないだろう。意味より音を、といったのはこのことで、小説や戯曲の中の死語の氾濫を防ぐ有力な便法のひとつは、この日本に顕著な音遊びを、コトバの音としての機能を、意味と同じぐらいは重んずることだろうと思うのだ。他は知らず、私はそう考えて、小説や戯曲を書いている。

この文章のとおり、俺の頭の中を、「十一匹のネコが旅に出た」の歌詞がぐるぐるとまわっていて、困る。

十一匹のネコ 十一匹のネコ

十一匹のネコが 旅に出たみんな ネコネコ

鼻を ヒコヒコ

ハラは ペコペコ

だけど ニコニコ

山を ノコノコ

丘を トコトコ

尻尾 ピコピコ

湖 ドコドコ

十一匹のネコが 旅に出た