Solas ”Shamrock City” (2013) の ”Far Americay”

Solas ”Shamrock City” (2013) の ”Far Americay”。

America を Americay と綴り、アメリケイと発音しているのは、日常的・口語的なアイルランド英語の発音の影響というより、むしろ詩的な響きやリズムをよくするために、さらにいえば、韻を踏むためなのだろう *1。

"Far Americay" は、異国に息子を送るアイルランドから始まる。

ライナーノートとして五十嵐正氏の訳があるが、以下、拙訳。

(拙訳)

何を考えているのと尋ねても、多くを語らなかった

楽しい騒ぎはもう終わって、夜明けを迎えた

神は知っている、これは輝かしい息子のためでなく、住まいが手狭になったためのことなのだと

ああ、私の心は、あなたを思うと壊れてしまう、私のお腹を痛めた宝なのだから

4ポンド5シリングを持たせて、旅路につかせた

いまや私の血は遠い彼方のアメリカの山々を走り抜けている

次のスタンザでは、アメリカに渡った息子から手紙を受け取る一行から始まり、息子の視点で語られる。

(拙訳)

ロッキー山脈の鉱山キャンプから今晩便りが届いた

明けない夜がないように、最近は、ヤマ(鉱山)が希望を与えてくれる

めったに月を見ることはないし、そこいらの死体を生き返らせるほどの騒音だが、

すぐにカネを送ると弟たちに伝えてくれと息子が言ってくれている

でも、こうした採掘トンネルでも光はある、ああ、大丈夫だろう

私の血は、遠い彼方のアメリカの山々を駆け巡る

次のスタンザも、同じく、アメリカに渡った息子からが届いたという一行ではじまり、息子の視点で話がすすむ。

(拙訳)

ロッキー山脈の鉱山キャンプから今晩便りが届いた

便りでは、変化の風が吹いて毎日少しずつ暖かくなっている

リバティに恋したと書いている、私たちも知ってる女の子だ

この子の親戚もたいへん良い人達で、リバティも息子が気に入っていると書いている

アイルランドの血*2は川という川を流れ落ち、払うべき代償は小さいものではない

いまや大海から遠く、かなたのアメリカで

遠いかなたのアメリカ

遥か遠いアメリカで、若い愛は、紆余曲折しながらどう進むのだろうか

19世紀後半のアイルランド移民の苦難の物語。歌詞の中の "a Rocky Mountain minecamp"(ロッキー山脈の鉱山キャンプ)」とは、移民の多くがあちこちの鉱山で過酷な労働に従事したことを意味している。実際、アルバムのあとの曲で、モンタナ州のビュートという鉱山町が登場するが、いまは、舞台として、母親の心配と、未知の地、希望の地、はるかなアメリカが登場するだけだ。

Solas ”Shamrock City” (2013) の Intro ーA Stór Mo Chroí (Treasure of my heart)ー

Solas の コンセプトアルバム "Shamrock City" (2013)は、アメリカに渡るアイルランド移民の苦闘の物語で、その登場人物はソーラスのリーダーであるシェイマス・イーガンの父親の曾叔父のマイケル・コンウェイ。彼はモンタナ州のビュートで銅山鉱夫として働き不慮の死をとげた。そのアルバム 冒頭の「イントロ」。

古めかしいレコードの異音の中で聞こえる英語が、よくわからない。これをChatGPTで検索できなかったので、懸命に聴いてみたが、"when you're far away" "you'll soon be leaving" "many a time by night and by day" "your heart will be …grieving" "the stranger's land may be bright" …と、歌詞がよく聴きとれない。

これも「シューラルン」(Siúil, a Rún)と同じように、アイルランド語と英語が挟み込まれたマカロニック(macaronic)形式の唄で、アイルランド語の箇所がとくにわからない。

五十嵐正氏のライナーノーツを手がかりに、少し調べてみたら、これはライナーノーツにも書いてあったが、アイルランドはゴールウェイ出身のドロレス・ケーン (Doroles Keane)の叔母にあたる シャン・ノース(伝統的な歌唱スタイルの)歌手の リタ・ケーン(Rita Keane)と サラ・ケーン(Sarah Keane)による"A Stór Mo Chroí"*1ということがわかった。また、原題がわかったので、歌詞も検索することができた。house は homeと歌っているように聞こえるし、bright は brighter に聞こえるけれど、検索した歌詞は以下のとおり*2

A Stór Mo Chroí (Treasure of my heart)

A Stor Mo Chroi, when you're far away

From the house that you'll soon be leaving

Sure it's many a time by night and by day

That your heart will be sorely grieving

For the stranger's land may be bright and fair

And rich in all treasures golden

ライナーノーツには五十嵐氏による訳もあるが、以下拙訳。

(拙訳)

かえがたい私の宝

かえがたい私の宝、あなたが故郷を離れて遠くにいるとき

もうすぐ行ってしまうのね

きっと夜も昼も何度も

あなたの心は深く悲しむことでしょう

見知らぬ地は明るく美しいものかもしれないけれど

黄金の宝が豊富にあるかもしれないけれど

これはよくあることなのだが、部屋のCD棚を見たら、"A Stór Mo Chroí" を収録しているアルバムを2枚見つけた。一枚は、The Chieftains "Tears of Stone"(1999)。

もう一枚は、Maura O'Connell の ”Wandering Home” (1997)。

"A Stór Mo Chroí" という唄そのものについては、たとえば、以下参照。

The Meaning Behind The Song: A Stór Mo Chroi by Maura O'Connell - Beat Crave

これによると、"A Stór Mo Chroí" は、18世紀にさかのぼることのできるアイルランドはクレア(県)で書かれたトラディショナル。困難な状況から仕方なく別れ別れになり、戻ってくるよと約束する真実の愛の唄ということだ。本来、母子の唄ではないようだが、母子間の愛の唄としても、通用する気もする。

もちろん、アイルランドからアメリカへという文脈に沿ったオープニングとなっているのだが、まだアメリカは登場しない。イントロの導入としては、愛するものとの別離を伝えるのみだ。

*1:Natural Reader によると、アメリカ英語では、「アストーリィモークロイ」と発音している感じがする。イギリス英語では、「アストーモークロイ」と発音しているように聞こえる。

*2:これはThe Chieftains 版。

海を渡ったバラッド"Siúil A Rún" ー"Gone the Rainbow" (1963 / Peter, Paul & Mary)ー

クラウン(三省堂)を教科書にして東京の公立中学ではじめて英語を習い始め、英語というものに興味が湧いて、基礎英語などもラジオで聞いていた。洋楽に興味をもち、ポップス、ロックと、さらにPPMなどアメリカ合州国のいわゆるフォークソングも聞いていた。PPMの曲は聞き込んでいたから、かなりの程度歌詞も覚えてしまった。都立高校生になってからはフォーク好きの仲間に出会うことができて、フォークギターも独学で弾き始めた。初めて外国人アーティストのコンサートに出かけたのが高校1年生のことで、これが渋谷公会堂の Peter Paul and Mary のコンサートだった。

PPMの唄の中で"Gone the Rainbow"(1963年「虹と共に消えた恋」)も聞き込んだ唄だったが、「シュール、シュール、シューラールー、シューラ―ラクシャク、シュラババクー、ホェーナイソーマイサリバビビルカム、ビバリナブッシャイローリー」という何だかわけのわからない歌詞が挟み込んであり、これはいったい何なのだろうと、出会った頃から不思議な唄だった。

この疑問が解けたきっかけが、英語教師となって15年以上も経て、アイリッシュミュージックに興味をもって1990年代に読んだ茂木健「バラッドの世界」だった。

この本によれば、17世紀、プロテスタントのウィリアム三世、そのウィリアム三世によって追い落とされたカトリック王であったジェームズ二世とが戦闘状態となり、負けたジェームス二世の軍隊とアイリッシュ・カトリックが全面降伏する。ジェームス軍兵士はウィリアムに忠誠を誓ってアイルランドに残るか、追放されてフランスに移住するかの選択を迫られ、1万4千の兵士は追放を選んだ。これがのちにワイルドギースの名で知られる傭兵軍団となる。この「ワイルド・ギースとなるべく大陸へ渡った恋人を偲ぶ娘を描いた歌」が「シューリ・ルゥ」(Siúil A Rún) *1という唄なのだという。

さらに、のちの19世紀の大飢饉によるアイルランド移民と区別されるのだが、18世紀に、スコットランド移民の末裔が多いとされるアイルランド北東部のアルスターの長老派の人たちが大量にアメリカに渡っていった。かれらは「スコッツ・アイリッシュ」と呼ばれ、「フィラデルフィアと拠点にアパラチア山脈に沿って主にヴァージニアとキャロライナへ住み着いた」という。かれらが持ち込んだのがスコットランドとアイルランドの音楽的伝統であることは想像に難くない。それで"Johny's gone for a soldier"と、歌詞の一部を変更して、またもや、イングランドを対象として、アメリカ独立革命時代に歌われたのだ。

そしてようやく少しだけPPMの話になるのだが、1960年代のアメリカ合州国に、アイルランド民謡の「シュ―リ・ルゥー」とアメリカ独立革命時の「ジョニーは兵隊になって行ってしまった」を合体させリバイバルさせたのが、「虹、消え去りて」("Gone the Rainbow") であった。当時、まさにフォークリバイバル運動の時期で、唄の発掘とリバイバルも自然なことだったが、アイルランド民謡「シュ―リ・ルゥー」の生命力に驚くほかない。もっとも、軍隊に恋人を取られた娘の悲しみの心情は、普遍的なものであり、それも、相手が同じくイングランドだったという背景が、さらに共感を呼ぶのではないかと想像すると、興味深い。

さらにPPMについて述べる前に、アイルランド民謡の "Siúil A Rún"について触れておくと、いろいろなヴァージョンといろいろな歌詞と解釈があって、一筋縄ではいかないのだが、(イングランドに対する対抗意識を土台として)軍隊にとられた恋人を思う女性の気持ちを歌うことにおいて変わりはない。ただ、"Siúil A Rún" は、アイルランド語(Irish Gaelic)で、「行っていいのよ、愛しい人よ」*2という意味で、別れを受け入れ無事を祈るという解釈が普通のものと思われるが、茂木健氏も指摘しているように、軍隊を脱走して、私のもとに戻り、駆け落ちしましょうという解釈も十分に成り立つ。

この点で、興味深いのが、Clannad のヴァージョンで、以下は、歌詞と解釈が書き込まれているので、わかりやすい。

1970年代の Clannad ヴァージョンは、このYouTube によれば、明確に「駆け落ち」(elope with somebody) という解釈をしている。クラナド版も、冒頭 hill/ fill/ millと韻を踏み、のちの reel/ wheel/ steel と韻を踏む箇所で歌われる財産を手放すという歌詞がまさに「駆け落ち」をイメージさせてくれる。

それで、クラナド版は、英語の歌詞が三行続いたのちに、四行目が Siúil go dtí tú, a mhuirnín slán と、アイルランド語になっていて、英語とアイルランド語を挟み込む、こうした手法をマカロニック(macaronic)というが、なぜ「行っていいのよ、愛しい人、あんねいに」(拙訳)がアイルランド語で歌われるのか。

I wish I was on yonder hill

'Tis there I'd sit and cry my fill

Until every tear would turn a mill

Siúil go dtí tú, a mhuirnín slán (= And may you go, my darling, safely )

(拙訳)

向こうの丘に立ってみたい

そこに座って思い切り泣きたい

私の涙の一粒一粒が水車を回すまで

(アイルランド語)行っていいのよ、愛しい人、あんねいに

この四行目の歌詞を、「行っていいのよ、愛しい人、あんねいに」(拙訳)を見送る際の「さようなら」の意味にとるのが普通だろうが、「軍隊を逃亡して、戻ってきて、安全に(そうすれば駆け落ちできるのだから)」と解釈するとき、イギリス語でそう言ってしまっては相手にわかってしまうので、相手に理解されることばではなく、相手に理解されない自分のことば、つまりアイルランド語で呼びかけたのではないか。そのため結果的にマカロニックになったのではないか、というのが俺なりのひとつの解釈である。

さて、ようやくPPMのヴァージョンになる。

Here I sit on Buttermilk Hill*3

Who could blame me? Cry my fill

Every tear would turn a mill

Johnny's gone for a soldier

四行目のアイルランド語の "Siúil go dtí tú, a mhuirnín slán" (「行っていいのよ、愛しい人、あんねいに」拙訳)は、さすがにアメリカ人一般には意味がとりにくいので、まだ馴染みのあるアメリカ独立革命時の "Johnny's gone for a soldier" (「ジョニーは兵隊になって行ってしまった」)と入れ替えて元唄の深刻さを和らげたのかもしれない。その一方で、アイルランド音楽への興味を引き出す一助とするために、以下の外国語風のナンセンスでリズムを重視した音遊びをスキャット風に入れたのではないか。

Shule, shule, shule-a-roo

Shule-a-rak-shak, shule-a-ba-ba-coo

When I saw my Sally Babby Beal

Come bibble in the boo shy Lorey

アイルランドの元唄、そして、1990年代のアイルランド音楽の復権、そしてアメリカ合州国におけるアイリッシュミュージックの流行と、このバラッドは今も広く演奏されている。

おそらくアイルランドではアイルランド語で歌われるヴァージョンがあるのかもしれない。

そして、Celtic Womanなど、マカロニックで英語とアイルランド語(Irish Gaelic)で歌われるポピュラーなヴァージョン。

さらに、1960年代に、アイリッシュを強く押し出さず、その意味でソフトな、けれどもしっかりと、フォークリバイバルで歌われたPPMのヴァージョン "Gone the Rainbow" がある。

そして、1990年代からは、伝統を生かしながらも、モダンなアイリッシュミュージックの興隆。Solasのデビューアルバム(1996年)の "Johnny’s Gone for a Soldier" ヴァージョンもそのひとつ。こちらもPPMと同じくアメリカ合州国発祥だ。

最近でも、たとえばオーストラリア出身のElla Roberts のマカロニックヴァージョンなど、"Siúil A Rún"は、多くのアーティストによって取り上げられているようだ。

アイルランドの伝統曲 "Siúil A Rún"をカバーする際にも、アイルランド語をどの程度打ち出すのかという点で、現代においても、微妙にアイルランドの被抑圧意識と自意識と誇り*4とを反映しているようで、その点も興味深い。

*1:"Siúil A Rún"をNatural Reader で聞いてみると、イギリス英語で、「スーイレイラン」と聞こえる。アメリカ英語だと、「シューラルン」に聞こえる。茂木健氏の「バラッドの世界」では、「シューリ・ルゥ」とあるが、日本語でなんと表記したらよいのか困ってしまう。

*2:Siúilは、walk, go の意味で、ここでは命令形。呼びかける場合、a を前置する。Rúnは、この場合、愛しい人、恋人を意味する。

*3:ChatGPTに聞いてみたが、韻を踏むため元唄の hill を外すことはできなかったのだろうが、この Buttermilk Hillは、独立戦争時代の具体的な場所を指しているわけではないようだ。butter milk という語彙から、農村生活の日常、そして平和時の愛情が戦争によって奪われる、その喪失を象徴した寓話的な固有名詞ということなのだろう。

*4:アイルランド語は、「アイルランド共和国の、英語と並ぶ公用語であって、約4万人の母語話者と、それを第二言語として話す者を併せると約79万人にのぼる。これはアイルランドの総人口348万人中の22%にあたる。アイルランド共和国で、英語のみを話す者の数は78%である」。「17世紀以降、アイルランド語の受けた言語弾圧は英語圏では類を見ないほどのものであって、たとえば母語で書く詩人は投獄された。19世紀より、アイルランド語維持のための諸団体が生まれて、英語に抗する純化運動が進められ、今日の正書法の基本は1894年に設立された Gaelic Leage が普及させた。1949年、英連邦から離脱して完全な独立国となったが、英語は依然優越している」。以上、ともに田中克彦・H.ハールマン「現代ヨーロッパの言語」(1985)からの引用。田中克彦・H.ハールマン「現代ヨーロッパの言語」を斜め読みした - amamuの日記

Van Morrison の "Irish Heartbeat"(1988)と "Celtic Ray"

ダブリンの若者がソウルバンドを目指すアラン・パーカー監督の映画「ザ・コミットメンツ」(1991)で、アイルランド人はヨーロッパの黒人なのだというようなセリフがあったと記憶している*1。アイリッシュがブラックミュージックに共感するのはよくわかる話だ。

ヴァン・モリソンも大の R&B好きで、またBob Dylan に敬意をあらわし、アメリカ合州国に渡った。The Band との Last Waltz での "Caravan"のパフォーマンスは今でも語り継がれる素晴らしいパフォーマンスだ*2。

ヴァン・モリソンのたくさんあるアルバムの中で、選ぶとしたら、”Moondance”(1970)、"It's Too Late to Stop Now"(1974)、"Into the Music"(1979)ははずせない。

北アイルランド出身という出自を明確に押し出した Van Morrison & The Chieftains の "Irish Heartbeat"(1988)は、Robert Christgau の評価などをみると、かなり手厳しいものがある。けれども、イギリスというものがよくわかっていない俺などには、(北)アイルランドの視点がわかる興味深いアルバムの一枚になっている。

全10曲、8曲が traditional(伝統曲)のアルバムの中で、Van Morrison が作詞・作曲したものが2曲ある。

そのうちの一曲で、アルバムタイトルになっているのが "Irish Heartbet" だ*3。

歌詞の中の "your own ones" とは、民族の仲間、同胞ということだろう。

以下、Van Morrison "Irish Heartbeat"の拙訳。

(アイリッシュとしての)魂の鼓動

ああ、どうか一緒にいてくれませんか

少しの間一緒にいてくれませんか、あなたの同胞と一緒に

決して迷わないでください

迷い込まないでください、遠くあなたの同胞から離れたところで

とっても世界は冷たいから

あなたの魂なんか世界にとってはどうでもよいのです

あなたが同胞と共有している魂なんか

急いで逃げないでください

逃げないでください、あなたの同胞から

もう一日だけ

もう一日だけ、あなたの同胞といっしょにいてくれませんか

とっても世界は冷たいから

あなたの魂など世界にとってはどうでもよいのです

あなたが同胞と共有している魂なんて

まったく知らない人がいます

そしてその人はあなたのドアに立っています

ひょっとして、あなたの親友になるかもしれませんし、ひょっとして、あなたの魂の兄弟になるかもしれません

人生なんてわからないものです

わたしは帰ります

戻ります、同胞のところに

話をするために戻ります

話をするために、同胞と

とっても世界は冷たいからあなたの魂など世界にとってはどうでもよいのです

あなたが同胞と共有している魂なんて

Van Morrison – Irish Heartbeat Lyrics | Genius Lyrics

以下、もうひとつの "Celtic Ray"。

たとえ、ところは変っても、遠い記憶のなかにある懐かしい横町の子どもたちを思い出させてくれる唄だ。

以下、Van Morrison "Celtic Ray"の拙訳。

ケルトの光

ルウェリンがやって来てさ

そんで奴はね、マーケットタウンを通り抜けていくんだ

そうしたら、君は、あの懐かしいケルティックの光に触れられるよ

準備はいいですかぁ?

マクマナスがやって来てさ

早朝の巡回中に「ヘロン ア レイ」*4と大声で叫ぶとね

君はあの懐かしいケルティックの光に触れられるというわけさ

俺には古代の声が呼びかけているのが聞こえるんだ

「子供たち、子供たち」とね

石炭屋さんが11月の寒い日に回って来ると

君はあの懐かしいケルティックの光に触れられるんだ

準備はいいかい?

俺には古代の声が呼びかけているのが聞こえるんだ

「子供たち、子供たち、子供たち」とね

ねぇ、ジミー、聞いてよ

家に帰りたいんだ

ねぇ、ジミー、聞いてよ

家に帰りたいんだ

俺はあのケルティックの光からあまりにも長い間離れていたんだ

俺はあのケルティックの光からあまりにも長い間離れ過ぎていたんだ

早朝に、いっしょに散歩に出かけようよ

あの懐かしい光が差し込むところでね

Van Morrison – Celtic Ray Lyrics | Genius Lyrics

俺は、20年ほど前に、アオテアロア・ニュージーランドに滞在したことがあって、そのときホームスティした隣家に食事に呼ばれたことがあって、Van Morrison の "Irish Heartbeat"がかかっていたことがある。当然、Van Morrison は知っていたから、話もできた*6。家族全員が好きだったみたいだから、おそらくアイルランド系だったのだろう。

今回訳してみた二曲に限らないが、いわゆるイングランドによる併合問題やイギリスの言語問題、英語問題を、北アイルランド出身のミュージシャンの視点に私たちの視点を重ね合わせてみると、見えやすくなるということがあるかもしれない。

*1:"Moondance expanded edition"を購入した - amamuの日記

*2:https://amamu.hatenablog.com/entry/2024/07/23/171239。

*3:アルバム"Duets"(2015)では、Mark Knopfler と "Irish Heartbet" を共演している。

*4:早朝の懐かしい何かの呼びかけ声だと思うが不明。

*5:"Celtic Ray" の歌詞では、ブリテンが入っているので、これではイングランドも入ってしまうが、イングランドからみた「周縁」のことを「ケルト周縁部」(Celtic Fringe)というのだと、私は高橋哲雄氏の「スコットランド 歴史を歩く」(2004)で学んだことがある。Van Morisson いうところの Celtic Ray とは、かなりこの Celtic Fringe と重なるのではあるまいか。

「もし僕らのことばがウィスキーであったなら」を読んだら俺もまたアイラ島のシングルモルトが飲みたくなった

おいらの仲間には大の酒好きもいて、そうした仲間とおいらも学生時代より大酒を飲んできた。中でも、親友の一人が大の日本酒とウィスキー好きで、そいつの行きつけの東京のバーでは、高級ウィスキーのボトルをボーリングのピンほどに並べて楽しんでいる。親友だからご馳走になる機会もあって、普段は強い酒を飲まない俺も、いくつかだが、シングルモルトの有名どころの銘柄は覚えてしまった*1。

たとえば、Bowmore。

たとえば、Laphroaig。

たとえば、Lagavulin。

こうしたブランド名の多くが、英語 (English)*2 ではなく、おそらくスコットランド・ゲール語 (Stottish Gaelic) *3だから、俺はこうした綴りに馴染みがあるわけではない。けれどもそこにこそイングランドにたいする反骨精神と独立性が感じられて応援もしたくなる。

こうしたシングル・モルト(Single Malt Scotch Whisky)を飲みながら、政治をはじめいろいろな話をする。ときに、酒の話にもなる。俺たちは日本各地でこれまでお世話になった日本酒の蔵元をオートバイで訪問して、お礼を述べる旅をすべきではないか、とかの話とともに、それがいま楽しんでいるウィスキーとなれば、やはりスコットランドはアイラに行って、聖地巡礼として各蒸留所をめぐり、うまいシングル・モルトを口にふくみつつ、シングル・モルトにたいするお礼を述べなければなるまい、とか。

ちなみに、俺の個人的希望のひとつは、いまだモノにならない英語と長年格闘してきて、8カ月ほどの滞在期間でしかなかったけれど、アメリカ合州国はサンフランシスコとアオテアロア・ニュージーランドのキリキリロア(ハミルトン)にそれぞれ滞在し、短期間の訪問としては、オーストラリアやハワイ島、アイルランド、シンガポールなどを旅してきたけれど、本家本元のイギリスにはまだ足を下ろしたことがない。そこで、残しておいた最後の訪問地として、イングランドは、ロンドンのパブあたりで、「おたくさぁ、おたくの英語のお陰で、俺なんかすごい苦労させられてきたんだよ」「だいたい、数にうるさい英語なのに、なんで「七人の侍」は、Seven Samurai なの?アジア人を人間とは思ってないわけ?」と、酒を飲みながらぐだぐだと文句を言うのが、英語教師になってからの俺のささやかな希望だった。

だから、そうした恨みつらみを言う場所としては、もちろん本家本元のイングランドが目的地であることは間違いないが、アイラでもいいしエジンバラでもいいのだが、併合されてしまったスコットランドでも、イングランドとスコットランドのそれぞれの視点の違いを自覚しながら、文句を言ってみたいと考えてきたのだ。

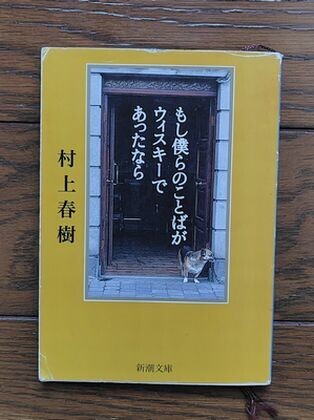

これらの旅は、残念ながら、まだ実現していないのだが、たまたま娘が忘れていった村上春樹「もし僕らのことばがウィスキーであったなら」があったので、この「ウィスキーの匂いのする小さな旅の本」を、とりあえず、そうした気持ちで読んでみた。

まず、スコットランド。

アイラ島の Islay の発音は、Natural Reader で発音を確認してみると、イギリス英語では、たしかにアイラだが、アメリカ英語だと、アイレイと発音している。

アイラ島には7つの蒸溜所がある。

村上さんは、この7つの蒸留所のシングル・モルトを7つ、地元のパブのカウンターに「癖のある」順番に並べてみて、テイスティングしたという。

Lagavulin(ラガヴリン)16年

Caol Ila(カリラ)15年

Bruichladdich(ブルイックラディー)10年

Bunnahabhain(ブナハーブン)12年

最初の方がいかにも土臭く、荒々しく、それからだんだんまろやかに、香りがやさしくなってくる。ボウモアがちょうど真ん中あたりで、ほどよくバランスがとれていて、いわば<分水嶺>というところだ。でもどれだけ味わいがライトになってもソフトになっても、「アイラ臭さ」は刻印のようにちゃんとそこに残っている。(p.35)

それと生ガキの食べ方。村上氏によれば、海産物と肉と、「島の食事はかなりいける」という。

島に行く人は、機会があったらぜひ生牡蠣を食べてみるといい。(中略)生臭さがなく、こぶりで、潮っぽいのだ。つるりとしているが、ふやけたところはない。

「そこにシングル・モルトをかけて食べるとうまいんだ」とジムが教えてくれた。「それがこの島独特の食べ方なんだ。1回やると、忘れられない」

僕はそれを実行してみた。レストランで生牡蠣の皿といっしょにダブルのシングル・モルトを注文し、殻の中の牡蠣にとくとくと垂らし、そのまま口に運ぶ。うーん。いや、これがたまらなくうまい。牡蠣の潮くささと、アイラ・ウィスキーのあの個性的な、海霧のような煙っぽさが、口の中でとろりと和合するのだ。(中略)それから僕は、殻の中に残った汁とウィスキーの混じったものを、ぐいと飲む。それを儀式のように、六回繰り返す。至福である。

人生とはかくも単純なことで、かくも美しく輝くものなのだ。(p.47-p.50)

こんな文章を読まされたら、俺もまた、アイラ島のシングルモルトが飲みたくなった。

さて村上さんの「もし僕らのことばがウィスキーであったなら」は、スコットランドとアイルランドについて触れているのだが、本記事は、アイルランドまで行き着かなかった。

俺も家族旅行で行ったことのあるアイルランドは、また…ということで。

マーク・ピーターセン「実践 日本人の英語」 ー日本人が英語を書こうとするときのコツと攻め方ー

マーク・ピーターセン「実践 日本人の英語」(岩波新書)を読んだ。(本ブログ記事の「日本人が英語を書こうとするときのコツと攻め方」という副題は、著者によるものではなく、私が思いついた副題です。)

本書は、英語論文の書き方とまでは行かないかもしれないが、英語の書き方、英語の作文技術をテーマにしており、英語を書こうとする人に役立つ良書だと思う。

これは本書に書かれていることではないけれど、外国語学習の際には、それがプラスの転移なのかマイナスの転移なのかは別にして、日本語で考えてしまうことを100%避けることができないから、母語の転移(干渉)というものが起こる。だからたとえば「本日は~についてお話したいと思います」という「思います」という日本語を直訳してしまうような、さまざまな問題が生じることになる。

本書は、筆者が日本人大学生の作文指導から得た、よくある間違い(common errors)をもとにして書かれたものなのだろう。

さて、書くにせよ、話すにせよ、英語のアウトプット指導を行う場合、学習者には、まず、名詞と動詞を攻めさせるべきだろう。なぜかと言えば、他の品詞と比べて、名詞がわからなければアウトプットができず、その意味で名詞の優先順位が高いからである。

たとえば、英語がもっている名詞の数意識は重要だ。さらに普通名詞・抽象名詞・集合名詞と、名詞の使い方がむずかしい。そして冠詞の問題。本書ではさらに「「AのB」を考える」という小見出しで考察される名詞と名詞の連結のしかた。名詞を名詞句にする方法など、英語特有のルールがあるから、いわばこうした英文法を異文化理解として、学習者に身に着けさせなければならない。そもそもどの名詞を使うのか。名詞そして名詞チャンクのつくり方がわからなければ、アウトプットなど不可能だからである。

次に、その名詞が、どのような状態にあるのか。どのような動作をしているのか。動詞が決定的に重要であることも言うまでもない。筆者が言うように、どの動詞を使うのか。どのような時制にするのか。まさに著者言うところのワンツ―パンチである。さらに仮定法も避けけずに修得しておく必要がある。さらに仮定法から派生する助動詞の過去形を用いての丁寧語の使い方。これらを文法項目として、そしてまさに異文化理解として、学習者に身につけさせなければならない。

これら名詞にしても、動詞にしても、日本人で英語に格闘してきた人であるならば、誰でもが通る道ということで、深く納得される項目ばかりだ。

名詞と動詞を攻めたら、次に攻めるべきは、私見では、名詞を修飾する形容詞なのだが、本書では my などの所有形容詞の例はたくさん登場するが、一般の形容詞の叙述は少ない印象がある。紙幅に限りもあるから仕方のないところだろう。

そして動詞を修飾する副詞。本書では、この副詞のほうにページを割いている印象がある。

そして、接続詞。

接続詞はまさに論理展開を示すため、これがまた日本人にとってはやっかいなところ。逆説でない日本語の「が」の用法などを思えば、母語・日本語の干渉も起こって、問題を起こしてしまう分野であることは容易に理解できるだろう。

本書でも指摘されている複文の「 ぶつ切り」(fragmentation)は、英語初級者によく起こる現象で、これなども、一定の練習が必要になるところだ*1。

「おわりに」の、however の位置、条件節を導く接続詞や分詞構文などの「3つの「小わざ」伝授」も学習者には参考になるだろう。

簡単だが、本書を読んでの感想としては以上となる。

因果関係がはっきりしているわけではないと断られているが、長年日本の大学生に英語を教えてきた著者は、とりわけオーラルコミュニケーション導入後、英語に限らず、日本語力がどうなのかと、率直に疑問を投げかけられている。その意味で、これは日本の教育に関わることであり、その指摘も大いに肯けるところだ。

異文化理解としての文法指導は、母語・日本語でおこなっても損にはならないどころか、そのほうが学生の理解もすすむのではないか。日本の外国語教育政策で振り返りが必要な点だ。

以下は、留意したい語句や表現を引用してみた。((×)のマークは使うべきでない非文を示している)

a key to the back door

my uncle in Tokyo

flowers in full bloom

a secret to success

I don't want to talk about the problems of Hiroshi.

I don't want to talk about the problem of Hiroshi.

a 12.5% improvement in the Panasonic cell phone's performance

She recommended a change of rooms.

She recommended a change in the room.

(×)Yesterday, I went to Shibuya to buy my blouse.

Yesterday, I went to Shibuya to buy a blouse for myself.

(×)In the spring vacation, I went to Thailand with my friends.

In the spring vacation, I went to Thailand with a friend.

(×)We employ a new high-frequency amplifier. Its feature is low power-consumption.

We employ a new high-frequency amplifier. One of its features is low power-consumption.

We employ a new high-frequency amplifier. Its most important feature is low power-consumption.

We employ a new high-frequency amplifier. One of its most important features is low power-consumption.

I already have plans for all the Mondays in May.

I already have plans for the Mondays in May.

She often recalls the boyfriend she had in college.(1人しかいない)

She often recalls the boyfriends she had in college.(複数すべて)

She often recalls boyfriends she had in college.(複数のうち何人か)=some boyfriends

She often recalls a boyfriend she had in college.(複数のうち1人)=one of the boyfriends

The government plans to phase out the nuclear power plants in Japan. =Japan's nuclear power plants

cf. The government plans to phase out nuclear power plants in Japan.

Last night, she stole my money. =Last night she stole (all) the money I had with me.

cf. Last night, she stole money from me.

the Japanese economy/ the U.S. economy/ two economies

cf. The hybrid car's most important selling point is fuel economy.

(×)In our research last year, we got the good result.(例の1個の)

In our research last year, we got good results.

(×)We finally found a solution that we were looking for.(1つに過ぎない)

We finally found the solution that we were looking for.

(×)I want to study English in United Kingdom for one year.

I want to study English in the U.K. for one year.

(×)Let's visit U.S.A.!

The children cried on me.

Last year, she would meet me in New York (, but now she won't.)

Yesterday, I could eat her lasagna (, but today, for some reason, I can't.)

Adam only repairs guitars; he never plays them.

Will you be joined by someone?

At a hotel restaurant, two newlyweds ordered the "Honeymoon Salad." What was in that salad?

"Lettuce alone."

We're practically living together.

In the end, the score was unchanged, and we lost 2-0.

While Hamlet kills the king and ultimately dies,...

I was not happy, because she gave me a harmonica.

I was not happy, but that was not because she gave me a harmonica.

”Caledonia” とは、古ラテン語でローマ帝国が名づけた、 Scotland のこと

スコットランドに行ったことはないけれど、Talking Heads の David Byrne がスコットランド系アメリカ人であるというように、少しばかり洋楽を知れば、ときにスコットランドに遭遇する。短期間でも、アメリカ合州国やアオテアロア・ニュージーランドに滞在すれば*1、ときにScotland というキーワードに出会う。

それで、行ったことはないけれど、スコットランドといえば、エジンバラ、バグパイプ、民族衣装のキルト、クラン、ハイランズとロウランズ、スコットランド・ゲール語(Scottish Gaelic)、反イングランド、独立問題、そしてスコッチウィスキー*2くらいが思い浮かぶ。逆にいえば、それくらいしか思い浮かばない。あとは明治時代の日本のお雇い外国人ではスコットランドからは技術系の職人が多かったというようなことを聞いたことがあるくらいか。

あらためてブリティッシュイングリッシュに向き合ってみようということで、Scotland を勉強してみたいと思い、YouTube で Scotland の歴史や観光案内を見ていたら、Caledonia という語彙に遭遇した。

まったく迂闊なことに、Caledonia とは、Scotland のことだという認識が全くなかった。

そうか、そうだったのかという感じである*3。

それで、少し調べてみたら、”Caledonia” (1978) という唄があるではないか。

これは、スコットランドのドギー・マクリーン(Dougie MacLean)がフランス滞在中に望郷の念にかられて書き上げた唄だという*4。

アイルランドのドロレス・キーンやケルティックウーマン、スコットランドのFrankie Miller、Paolo Nutini や Amy Macdonaldなど、少なくないケルティック系アーティストがこの唄をカバーしていて、スコットランドの非公式国歌と言われているようだ。

そうか。カレドニアとは現在のスコットランドを含む「ケルト文化圏」のことだったのか。

*1:たとえば、ニュージーランドの都市ダニーデン(Dunedin)といつ名前は、スコットランドの首都エジンバラのゲール語名である。

*2:俺でも名前を聞いたことのあるウイスキーは、たとえば、Ardbeg、Bowmore、Glenfiddich、Glenlivet、Lagavulin、Laphroaig、the Macallan、Taliskerなど。glenはおそらく「渓谷」を意味するものと思うが、ネーミングが英語名というよりはスコットランド・ゲール語(Scots Gaelic)が多いため、発音すらできない名前が少なくない。多くは谷や山や土地柄をあらわすスコットランド・ゲール語のようだ。イングランド地域の英語(English)という言語がウェールズ語(Welsh)やスコットランド・ゲール語(Scottish Gaelic)をいわば言語戦争で駆逐したわけだが、ハイランドのスコットランドゲール語はしぶとく残ったと言えるのかもしれない。今後、スコッチウィスキーのそれぞれの銘柄名を見る際に、そう思うようにしよう。https://youtu.be/jcQglJyNL0w?si=K5f1kDGdk0kBrNJr "How to pronounce Scotch Whisky" という Youtube が参考になった。

*3:洋楽の中には、アイルランドやスコットランドの影響をうけたものも当然あるから、ときに「カレドニア」という語彙は何度かは聞いている。たとえばVan Morrison &The Chieftains の"Irish Heartbeat"のピーター・バラカン氏のライナーノーツには、「ヴァンが一時期バック・バンドに付けていた名前”カレードニア・ソウル・オーケストラ”、そして彼自身が持っている制作会社”カレードニア・プロダクションズ”からも分かるように、彼は常にアイルランド人であり、アイルランドの文化を背負っていることを意識していた。(”カレードニア”とは、古代のケルト文化圏をさす名称である)」とある。これからすると、カレドニア=スコットランドというより、現在のスコットランドも含んだ「ケルト文化圏」がより的確な意味ということになるのだろう。なお、アイルランドの文化・伝統をたたえる詩的なエリン(Erin)という名称もある。